NEWS

guy

Affaire Amougou Belinga : entre justice, politique et incertitudes, un procès qui engage l’avenir du Cameroun

Affaire Amougou Belinga : entre justice, politique et incertitudes, un procès qui engage l’avenir du Cameroun

Un rejet catégorique, mais une innocence toujours possible

Le tribunal militaire de Yaoundé a une nouvelle fois refusé la liberté provisoire à l’homme d’affaires Jean Pierre Amougou Belinga, principal mis en cause dans l’affaire de l’assassinat du journaliste Martinez Zogo.

Pour les juges, la gravité des charges et la sensibilité du dossier justifient ce maintien en détention, au nom de la protection des témoins et du bon déroulement des futures auditions.

Pourtant, il convient de rappeler que Jean Pierre Amougou Belinga n’a, à ce jour, été formellement incriminé par aucun des membres de la DGRE (Direction générale de la recherche extérieure) déjà poursuivis dans ce dossier. Cette réalité laisse ouverte l’hypothèse de son innocence, protégée par le principe fondamental de la présomption d’innocence, pierre angulaire de tout État de droit.

Plus de 900 jours de détention : une tension entre droit et réalité

Placée en détention provisoire depuis plus de 900 jours, la situation d’Amougou Belinga soulève des questions sur le respect des délais légaux fixés par le Code de procédure pénale camerounais.

La détention préventive, selon la loi, doit rester exceptionnelle et strictement encadrée. Or, la prolongation de cette privation de liberté, sans verdict définitif, alimente le débat sur l’équilibre entre l’exigence de justice et la garantie des droits fondamentaux.

Les observateurs y voient un test pour la crédibilité du système judiciaire, souvent accusé d’être perméable aux pressions politiques.

Une libération aux conséquences multiples

Si la liberté provisoire avait été accordée, ses conséquences auraient été majeures.

-

Sur le plan judiciaire, Amougou Belinga aurait pu mieux préparer sa défense et affirmer publiquement son innocence.

-

Sur le plan politique et médiatique, ses adversaires redoutaient qu’une telle libération n’ouvre la voie à des pressions sur les témoins, voire à une influence indirecte sur l’opinion publique grâce à ses réseaux économiques et médiatiques.

Ainsi, le maintien en détention, tout en garantissant le bon déroulement de l’instruction, alimente paradoxalement l’idée d’un procès sous haute tension politique.

L’ombre du contexte électoral

Ce procès se déroule alors que le Cameroun s’approche d’un tournant historique : la perspective d’une transition politique et d’échéances électorales décisives.

Dans ce climat, chaque décision judiciaire est perçue comme un signal, voire une arme, par les différentes forces en présence.

La coïncidence entre le calendrier électoral et la lenteur du processus judiciaire soulève une question sensible : la justice agit-elle en toute indépendance, ou ce dossier est-il devenu un levier dans les luttes d’influence autour de l’après-Biya ?

Un symbole pour la société camerounaise

L’affaire Martinez Zogo dépasse largement le cadre d’un simple procès criminel. Elle cristallise la lutte pour la liberté d’expression, la protection des journalistes et la fin de l’impunité dans les crimes politiques.

Pour une partie de l’opinion, le rejet de la libération de Jean Pierre Amougou Belinga est une victoire symbolique dans la quête de justice pour Martinez Zogo.

Pour d’autres, c’est le signe inquiétant d’une justice qui pourrait sacrifier le respect des droits individuels sur l’autel de la pression populaire ou politique.

La question qui hante toujours l’affaire

Malgré des mois d’enquête et des auditions à répétition, les interrogations centrales demeurent :

Qui a réellement donné l’ordre de tuer Martinez Zogo ?

Qui a, en définitive, exécuté cet assassinat ?

Tant que ces réponses ne seront pas clairement établies, ni la douleur de la famille, ni l’attente de l’opinion, ni le besoin de vérité du Cameroun ne pourront être apaisés.

Pour ma part, il est à noter que :

Le maintien en détention de Jean Pierre Amougou Belinga illustre toute la complexité d’un procès à la croisée du droit et de la politique.

Dans un pays qui aborde une phase critique de son histoire, l’issue de ce dossier sera un révélateur : celui de la capacité du Cameroun à faire triompher une justice impartiale, loin des calculs électoraux et des pressions de l’opinion.

Édition Présidentielle 2025 : Le RDPC face au bilan et aux défis de l’avenir (Spécial Guy Andela – Président de la section RDPC Benelux)

Nous entrons directement dans le vif du sujet. Mr Guy Andela, le RDPC est au pouvoir depuis

plus de quatre décennies. Quelles sont selon vous les réalisations majeures du gouvernement en.

Matière de développement économique et infrastructurel ?

Merci pour la question.

Guy Andela: Le bilan du président de la République, Son Excellence Paul Biya, est vraiment vaste. Je ne pourrai pas tout citer, mais je vais rappeler quelques points essentiels.

Sur le plan de la sécurité, vous savez que depuis plusieurs années, le Cameroun fait face à des crises, que ce soit avec Boko Haram à la frontière nigériane ou dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Grâce à la politique du président, notre pays reste stable.

Sur le plan de l’éducation, de nombreux centres de formation professionnelle et technique ont été créés. Avant, il n’y avait qu’une seule université à Yaoundé. Aujourd’hui, nous en comptons au moins huit à travers le pays.

Pour ce qui est de la santé, plusieurs centres de santé ont vu le jour. Partout sur le territoire, et des hôpitaux de référence ont été construits à Bertoua, Garoua, Douala, Bafoussam, entre autres, avec du matériel moderne de dernière génération.

Au niveau des infrastructures, beaucoup de routes ont été réhabilitées dans les grandes villes. Des autoroutes ont été construites, comme Yaoundé-Nsimalen, Yaoundé-Douala qui est presque terminée, et Douala-Kribi qui est en cours. Il y a aussi la création du port en eau profonde de Kribi et la modernisation du port de Douala. Sans oublier les barrages hydroélectriques de Memve’ele, Lom Pangar et Nachtigal. Sur le plan démocratique, le président Paul Biya a créé le Sénat, la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes, des institutions qui n’existaient pas avant lui. Au niveau international, le Cameroun reste un acteur important en Afrique centrale et entretient d’excellentes relations avec des partenaires comme la Chine, l’Union européenne et les États-Unis. Je le répète, dire que rien n’a été fait, c’est être de mauvaise foi. Beaucoup a été accompli, mais il reste aussi des défis, comme la vie chère, qui touche le monde entier, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Le président lui-même l’a dit : le Cameroun vise l’émergence à l’horizon 2035. Nous ne sommes qu’en 2025, alors il faut encore un peu de patience. J’ajoute aussi la modernisation des aéroports et la construction des stades pour la CAN 2021, qui font partie de ce bilan. En réalité, si on commence à énumérer toutes les réalisations du président Paul Biya, on n’en finirait pas.

GE journalister : l'opposition accuse le RDPC de verrouiller le système politique et de marginaliser les voix

dissidentes. Qu'en pensez-vous ?

guy Andela: Le RDPC n’a absolument rien à voir avec ces accusations. Je l’ai déjà dit : le président de la République a créé ELECAM, un organe indépendant et très sérieux. C’est ELECAM qui écarte les partis qui ne sont pas en règle, pas le RDPC. Ce ne sont pas des étrangers qui viendront organiser les élections au Cameroun, ce sont bien les Camerounais eux-mêmes. On essaie souvent d’associer ELECAM au RDPC, mais c’est totalement faux. Le RDPC n’est pas favorisé par ELECAM, nous respectons les mêmes règles que tout le monde.

Aujourd’hui, il existe près de 300 partis politiques légalement reconnus au Cameroun. À l’Assemblée nationale comme au Sénat, des partis d’opposition siègent aussi. Le multipartisme, instauré dès les années 90, est bien la preuve que, même si le RDPC est majoritaire, l’espace politique reste ouvert.

C’est ça, la démocratie. Les Camerounais l’ont voulu. Si vous vous souvenez des événements de 1990, le peuple a marché pour réclamer le multipartisme, et nous y sommes. Le RDPC est un parti qui respecte les textes et les lois de la République.

GE journaliste: Est-ce que le RDPC gagnera les élections du 12 octobre 2025 ?

GUY Andela : Oui, je peux vous le dire avec autorité et beaucoup d'assurance, le RDPC gagnera les élections du 12 octobre.

GE journalmiste : Pourquoi le RDPC gagnera les élections présidentielles du 12 octobre ?

guy Andela : C'est parce que le RDPC n'attend pas une année électorale pour être en campagne. Le RDPC bat campagne tout le temps, chaque année, dans les dix régions du Cameroun et même dans la diaspora. La preuve, je suis président de la section RDPC du Benelux. Vous me

voyez régulièrement, que ce soit au Luxembourg, aux Pays-Bas. Je n'ai pas attendu 2025 pour aller au Luxembourg, je n'ai pas attendu 2025 pour aller aux Pays-Bas battre campagne. Nous sommes en campagne tout le temps parce que nous organisons des meetings, des séminaires constamment. C'est pour dire que les Camerounais n'oublient pas. Alors, on ne vient pas le jour de l'élection pour dire que je suis candidat à moins de deux mois. Où voir à moins de deux mois de l'élection. Pour venir convaincre les Camerounais. Nous faisons du porte-à-porte tout le temps et chaque année.

GE journaliste : Le RDPC contrôle actuellement la majorité de l'Assemblée Nationale, du Sénat et la plupart des conseils municipaux. Ses réseaux militants s'étendent aussi bien au Cameroun qu'au sein de la diaspora. Peut-on dire que cette implantation solide vous donne un avantage décisif à l'approche du scrutin ?

Guy Andela : C'est sous l'impulsion du Président National, Son Excellence Paul Biya qui n'a jamais baissé les bras que Le RDPC, est un rouleau-compresseur qui ne s'arrête jamais. Ils savent très bien, même ceux qui veulent s'attaquer au RDPC, ils le savent. Ils savent eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas gagner le RDPC à une élection présidentielle ou à une élection législative. Comme je vous ai dit tantôt, nous, on n'attend pas le jour de l'élection pour aller raviver notre flamme. Elle est constante. Le RDPC est un parti présent, le RDPC est un parti constant et

régulier.

GE journaliste : quel est le message que vous pourriez adresser à vos électeurs ?

Chers frères et sœurs de la diaspora,

Le 12 octobre 2025 sera un rendez-vous décisif pour l’avenir de notre pays. Je veux vous dire, avec toute ma conviction, que le RDPC, sous la conduite du Président Paul Biya, reste le choix de la stabilité, de la paix et du développement.

Depuis plus de quatre décennies, notre président a su préserver l’unité nationale, renforcer nos institutions et engager des projets qui placent le Cameroun sur la voie de l’émergence. Nous savons que tout n’est pas parfait, mais les bases solides sont déjà là.

À vous, Camerounais de l’étranger, je dis ceci : votre voix compte. Même loin du pays, vous êtes une force pour le Cameroun. Votre engagement, votre participation et votre confiance sont essentiels pour poursuivre ce chemin de progrès.

Le 12 octobre, choisissons la continuité, choisissons la sécurité, choisissons l’expérience. Ensemble, assurons la victoire du président Paul Biya pour garantir à notre nation un avenir sûr et prospère.

Le Cameroun peut compter sur vous, et vous pouvez compter sur nous. GUY ANDELA président de la section RDPC du Bénelux

GE journaliste Le RDPC est-il un parti corrompu ?

guy Andela : Pourquoi le RDPC serait un parti corrompu alors que le Président National, Son Excellence Paul Biya, combat lui-même la corruption ? Il a dit à chaque fois qu'il a pris la parole, les voleurs au col blanc devront rendre gorge. C'est lui le maître, c'est lui le président.

l'ANALYSE DE MONSIEUR FRANCOIS WILSON ETOGA MESSINA CONSULTANT :

GE journaliste: L’opposition dénonce un échec social, notamment sur la réduction de la pauvreté et l’accès aux services de base. Comment répondez-vous à ces critiques

ETOGA : Merci de m’associer à cette discussion. L’« échec social » dans le contexte camerounais s’explique par le fait qu’une grande partie de la population éprouve encore des difficultés à accéder à l’éducation, à un emploi décent et aux services de base. Les conséquences directes de cette situation se traduisent par une pauvreté persistante et grandissante, l’exclusion de larges segments sociaux et la marginalisation de catégories entières de citoyens. Il faut également souligner le renforcement des clivages de classes, avec une différenciation sociale de plus en plus marquée. Comme le rappelle souvent le Dr Aristide Mono, « il y a les citoyens d’en BAS et les citoyens d’en HAUT ».

Cependant, ce constat ne saurait nous conduire à occulter les acquis sociaux enregistrés par le pouvoir au cours de ses quarante-trois années de gouvernance. Mon intention n’est pas de verser dans la propagande, mais de rappeler, à titre analytique, certains éléments factuels qui montrent que le président Paul Biya et ses gouvernements successifs ont mis en œuvre des politiques visant, du moins dans leur intention initiale, à relever le niveau de vie des Camerounais. Ces acquis concernent plusieurs domaines :

Éducation

• Multiplication du nombre d’universités publiques (passant d’une seule université nationale en 1993 à plusieurs universités d’État aujourd’hui).

• Extension des écoles normales, instituts polytechniques et grandes écoles spécialisées.

• Hausse des effectifs scolarisés, notamment dans l’enseignement primaire, malgré des disparités régionales persistantes.

Santé

• Création et réhabilitation d’hôpitaux de référence (par exemple l’Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, ou l’Hôpital général de Douala).

• Programmes élargis de vaccination avec l’appui de partenaires internationaux (polio, rougeole, paludisme).

• Développement du secteur pharmaceutique local (CENARES, mission d’approvisionnement en médicaments essentiels).

Infrastructures et services

• Construction et modernisation de grands axes routiers (Yaoundé–Douala, autoroute en cours).

• Extension du réseau électrique et de télécommunications, avec l’introduction de la 3G puis de la 4G.

• Investissements dans l’accès à l’eau potable, notamment dans certaines zones urbaines.

Emploi et protection sociale (encore limitées)

• Création du Fonds national de l’emploi (FNE) en faveur de l’insertion professionnelle.

• Début de mécanismes de sécurité sociale via la CNPS (pensions, couverture santé encore embryonnaire).

En dépit de ces réalisations, les résultats apparaissent largement insuffisants au regard des attentes sociales et de l’ampleur des défis contemporains. Cela illustre bien l’écart entre les objectifs affichés des politiques publiques et leurs effets réels sur le bien-être des populations.

Ce qui me conduit à penser que la persistance de ces difficultés sociales est étroitement liée à l’absence de souveraineté économique et monétaire du Cameroun. Sur le plan économique, le pays demeure largement dépendant des exportations de matières premières, des fluctuations des marchés mondiaux et des conditionnalités imposées par les institutions financières internationales. Cette dépendance structurelle limite la capacité de l’État à concevoir et à mettre en œuvre des politiques sociales durables, susceptibles de réduire les inégalités et d’assurer une redistribution plus équitable des ressources.

À cela s’ajoute la question monétaire : comme d’autres pays de la zone CEMAC, le Cameroun continue d’utiliser le franc CFA, une monnaie héritée de la période coloniale et arrimée à l’euro. Ce dispositif restreint fortement la marge de manœuvre de l’État en matière de politique monétaire et budgétaire. Le contrôle externe qu’il implique accentue la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et entrave la définition d’un projet autonome de développement. Sur ce point précis, l’opposition ne se trouve pas en porte-à-faux avec la démarche du président Paul Biya. Au contraire sans vouloir faire un procès à cette opposition elle est plutôt manifestement en phase avec le projet colonial que la France a dessiné pour nos pays par le truchement de Jacques Foccart et son mécanisme du Franc des colonies françaises d’Afrique. Pour ma part, le leg du président de la république sur ce point précis n’est pas à négliger au regard des évolutions récentes dans la sous-région CEMAC qui est davantage orienté vers l’émancipation économique et monétaire en général et en particulier du Cameroun face au enjeux obligeant un vision multipolaire. La volonté déjà exprimée d’une rupture progressive avec le franc CFA s’inscrit dans cette perspective.

GE journaliste: Le Nord du Cameroun reste confronté à l’insécurité et au sous-développement. Pourquoi ces régions n’ont-elles pas bénéficié équitablement des fruits de la croissance ?

ETOGA : Le Cameroun, malgré une croissance économique mesurée par l'augmentation du PIB et le développement des infrastructures, demeure confronté à des inégalités régionales persistantes. Le Nord du pays, en particulier, reste marginalisé, souffrant de pauvreté, d'insécurité et d'un accès limité aux services de base. Cette situation est le résultat d'une combinaison de facteurs historiques, politiques et sociaux, où la volonté d'enrichissement personnel des élites politiques joue un rôle déterminant.

L'héritage colonial a laissé une structure étatique centralisée, où les ressources sont concentrées dans les régions du Sud, notamment Yaoundé et Douala. Cette centralisation a été renforcée par une dépendance idéologique persistante vis-à-vis de la France, limitant la capacité des dirigeants à prendre des décisions souveraines adaptées aux réalités locales. Cependant, au-delà de cette dépendance historique, un facteur interne majeur contribue à la marginalisation du Nord : la volonté d'enrichissement personnel des élites politiques.

De nombreux politiciens camerounais utilisent leur position pour s'enrichir personnellement, souvent au détriment du bien-être général de la population. Cette dynamique est particulièrement évidente dans les régions périphériques comme le Nord, où les élites locales, tout en étant proches de la population, détournent les ressources publiques à leur profit. Par exemple, dans le Nord du Cameroun, certains responsables locaux ont été observés utiliser les projets de développement non pas pour répondre aux besoins réels de leurs communautés, mais pour en tirer des avantages personnels. Comme le soulignent Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa dans La pacification par le « développement », ces initiatives de développement ont parfois été instrumentalisées par les élites locales pour consolider leur pouvoir ou enrichir leur entourage, au détriment de l’intérêt général.

Cette quête d'enrichissement personnel se manifeste également par des pratiques de corruption à différents niveaux de l'État. Selon un rapport de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC), la corruption reste un problème majeur au Cameroun, avec des détournements de fonds publics et des pratiques de favoritisme qui entravent le développement. Les élites politiques, en concentrant les ressources et les opportunités entre leurs mains, perpétuent un système où les régions périphériques, comme le Nord, restent sous-développées.

Ces pratiques alimentent la pauvreté, le chômage et le sentiment d’abandon des populations. Cette marginalisation socio-économique crée un terrain propice aux tensions locales, à l’émergence de mouvements de contestation ou à l’infiltration de groupes armés qui exploitent le vide laissé par l’État. Elle est en partie renforcée par un déficit de citoyenneté active et rationnelle : la majorité des citoyens, désabusée par la corruption et l’inefficacité de l’État, se montre peu enclins à exiger des comptes à leurs dirigeants, affaiblissant ainsi leur sentiment d’appartenance à l’État. Cette passivité générale permet aux élites politiques de continuer à exploiter les ressources publiques sans contrôle ni responsabilité, tandis que la frustration accumulée parmi certains groupes alimente localement des tensions et de l’insécurité, perpétuant un cercle vicieux de sous-développement.

Dès lors, je pense que le sous-développement du Nord du Cameroun est le résultat d'une combinaison de facteurs historiques, politiques et sociaux, où la volonté d'enrichissement personnel des élites politiques joue un rôle central. Pour remédier à cette situation, il est impératif de promouvoir une gouvernance transparente, de renforcer la citoyenneté active et de mettre en place des mécanismes de contrôle efficaces pour garantir que les ressources publiques servent véritablement au bien-être de la population. Au-delà de tout cela atteindre la souveraineté économique et monétaire pour nous sortir des carcans de colonisation.

GE journaliste : L’opposition accuse le RDPC de verrouiller le système politique et de marginaliser les voix dissidentes. Qu’en pensez-vous ?

ETOGA : Je partage en partie cette analyse : je pense que le système politique est effectivement verrouillé, et je vais exposer dans mon propos les raisons qui me conduisent à cette conclusion.

Je considère que la concentration du pouvoir au Cameroun révèle un système où l’exécutif domine largement la sphère institutionnelle, limitant l’effectivité du multipartisme et des contre-pouvoirs. À mon sens, cette centralisation politique pose de sérieux défis à la démocratie et à la gouvernance.

Ma critique de la concentration du pouvoir

Je pense que lorsque le Président détient l’essentiel du pouvoir exécutif et institutionnel, le risque de dérive autoritaire est élevé, tout comme l’affaiblissement des mécanismes de contrôle et l’absence de réelle alternance politique. Selon moi, la domination du RDPC sur le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) verrouille le débat législatif, réduisant la pluralité et l’innovation politique. Je remarque que les nominations dans l’administration, souvent motivées par des logiques de loyauté partisane, renforcent la mainmise du parti présidentiel sur l’ensemble de l’appareil d’État et limitent la capacité des partis d’opposition à exercer une influence, même lorsqu’ils sont légalement reconnus.

Nuance entre gouvernement, administration et partis politiques

Pour moi, il est essentiel de distinguer trois niveaux :

• Je considère que le gouvernement rassemble les ministres et secrétaires d’État nommés par le Président. Il exécute la politique nationale et reste responsable devant le chef de l’État.

• À mon sens, l’administration comprend les services techniques et bureaucratiques de l’État, chargés d’assurer la continuité et la neutralité administrative. Dans la pratique, je constate qu’elle est fortement politisée, notamment dans le haut encadrement, où nominations et promotions dépendent de l’allégeance politique.

• Quant aux partis politiques, je pense que, en dehors du RDPC, leur influence institutionnelle est limitée. Leur faiblesse se traduit selon moi par une incapacité à rencontrer les véritables aspirations du peuple : ils ne parlent pas le même langage que les citoyens et leurs actions sont souvent perçues comme motivées par des intérêts personnels plutôt que par l’intérêt général. La domination quasi-hégémonique du RDPC neutralise leur rôle comme force de proposition et transforme souvent l’administration et le gouvernement en prolongement direct de la stratégie présidentielle.

Je constate que le contrôle quasi-total du président sur le gouvernement, l’administration et le parti dominant centralise l’État, bride la transparence et la redevabilité, et bloque la délibération politique. Selon moi, ce verrouillage institutionnel favorise les réseaux de fidélité au détriment de l’innovation et de la contestation citoyenne. Je crois que la faiblesse des contre-pouvoirs institutionnels, combinée à la perception que chacun roule pour son intérêt personnel plutôt que pour le bien commun, souligne l’urgence d’une clarification des rôles et d’une réforme visant à garantir l’autonomie relative de l’administration et un pluralisme politique effectif.

Pour ma part, je considère que cette situation illustre un paradoxe central : malgré l’existence formelle d’institutions démocratiques et d’un multipartisme, la concentration du pouvoir et la faiblesse des partis d’opposition limitent fortement la représentativité des aspirations populaires et fragilisent l’État de droit. Je suis convaincu que, sans contre-pouvoirs effectifs, neutralité administrative et représentativité politique réelle, le système reste captif d’intérêts particuliers et peine à répondre aux besoins collectifs. Je pense donc qu’il est indispensable de réformer les institutions pour renforcer la transparence, la responsabilité et l’autonomie de chaque niveau – gouvernement, administration et partis – tout en rapprochant les élites politiques des véritables attentes de la population.

GUY EKWALLA

Communiqué commun - Sixième réunion trilatérale de l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'Organisation des Nations Unies, New York, 21 septembre 2025

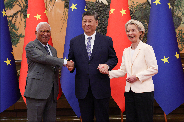

Le Président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, le Président du Conseil européen, M. Antonio Costa, le Président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, se sont réunis le 21 septembre 2025 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York en marge de la quatre-vingtième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que de hauts fonctionnaires des secrétariats.

Les trois organisations ont réaffirmé leur soutien au multilatéralisme en tant que moyen le plus efficace de relever les défis d'aujourd'hui. Ils ont condamné le nombre croissant de cas de non-respect du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme. Ils ont examiné les efforts de paix en Afrique, y compris l'impératif de mettre fin à la guerre dévastatrice au Soudan en intensifiant l'appui collectif et la coordination en vue d'un dialogue politique sans exclusive en vue d'une cessation immédiate des hostilités et d'une solution durable du conflit. Ils ont également examiné les mesures visant à renforcer la lutte contre les groupes armés terroristes et à promouvoir la réconciliation et le développement dans le Sahel. Ils ont réaffirmé leur appui à la feuille de route des Nations Unies pour relancer le processus politique en Libye et ont réaffirmé leur engagement à faire face aux migrations conformément aux normes internationales en matière d'aide humanitaire et de droits de l'homme, notamment par l'intermédiaire de l'Équipe spéciale tripartite Union européenne-ONU sur la situation des migrants et des réfugiés en Libye. Ils ont exprimé leur appui aux initiatives de paix internationales et régionales en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, conformément au communiqué adopté par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine lors de sa 1261 ère séance, le 14 février 2025, et de la résolution 2773 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont réaffirmé leur appui à la Mission d’appui et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie, en exhortant les donateurs soutenus et élargis à verser des contributions pour assurer l’exécution efficace du mandat de la mission. En outre, ils ont procédé à un échange de vues sur les examens en cours des opérations de paix visant à relever plus efficacement les nouveaux défis en Afrique et au-delà. Ils se sont félicités des efforts déployés et ont demandé que de nouveaux progrès soient accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution 2719 (2023) du Conseil de sécurité sur le financement prévisible des opérations de soutien de la paix menées par l'Union africaine au cas par cas.

Les trois organisations ont réaffirmé leur engagement collectif à promouvoir une paix et un développement durables en Afrique, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine et au Programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Ils ont noté l'approfondissement du partenariat entre l'Afrique et l'Europe, conformément à leur vision commune pour 2030, et le prochain sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, prévu en novembre 2025, à Luanda, en Angola.

Les trois organisations ont souligné l'importance de la mise en œuvre de l'Engagement de Séville pour faciliter le financement du développement, catalyser les investissements et relever les défis de la dette des pays en développement. Ils se sont déclarés préoccupés par les perturbations provoquées par le climat qui s'intensifiaient dans le monde entier, qui touchent de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables, et ont appelé à des engagements ambitieux lors de la COP30 prévue du 10 au 21 novembre 2025 au Brésil. En outre, ils ont commémoré le 25e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, et se sont engagés à accélérer la participation pleine, égale et significative des femmes aux processus de consolidation de la paix.

Les trois organisations sont convenues de se réunir à nouveau en 2026, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

source Conseil Européen

Présidentielle 2025 : Bruxelles, un processus électoral prêt… mais qui attend ses électeurs

Le Cameroun se prépare à vivre une nouvelle page de son histoire politique le 12 octobre 2025. À Bruxelles, où se joue une partie de la diaspora, le dispositif électoral est fin prêt. Sous la houlette de Madame Sadou, membre du Conseil Électoral d’Élecam, une séance de travail s’est tenue au sein de la chancellerie camerounaise. Autour de la table : les représentants du RDPC, du PCRN et du SDF. Ensemble, ils ont scruté chaque détail : listes électorales, matériel de vote, cartes disponibles.

Le verdict est clair : le processus électoral à Bruxelles est abouti. Les équipes d’Élecam ont tenu leur pari en garantissant un dispositif crédible, opérationnel et transparent.

Mais un problème subsiste, et il ne dépend pas des organisateurs : la participation des électeurs. Près de 700 cartes dorment encore dans les tiroirs d’Élecam Bruxelles. En 2025, seuls 400 électeurs se sont inscrits, la machine électorale est en marche, mais elle risque de tourner à vide si les citoyens ne répondent pas présents.

Ce scrutin n’appartient pas à Élecam, ni aux partis politiques. Il appartient aux électeurs. Ceux qui veulent peser dans l’avenir du Cameroun doivent comprendre que leur voix est leur seule arme démocratique. Attendre la dernière minute pour retirer sa carte est une habitude… mais cette fois-ci, c’est un pari risqué.

Le processus est prêt. Le dispositif est solide. La balle est désormais dans le camp des électeurs.

guy EKWALLA

Salon Audiovisuel 2025 à Amsterdam : les innovations qui redéfinissent l’image et le son

Du 12 au 15 septembre 2025, Amsterdam a accueilli le Salon international de l’audiovisuel et du son, un rendez-vous incontournable pour les professionnels des médias, des technologies et de la production.

Parmi les grandes annonces, les démonstrations de caméras en 18K ont marqué une étape clé dans l’évolution de la qualité d’image, dépassant largement la haute définition. Le studio virtuel a également été mis en avant : il remplace peu à peu le fond vert traditionnel, offrant des décors immersifs générés en temps réel pour enrichir les productions télévisées et numériques. https://youtu.be/rVYA48xHYM4

L’innovation ne s’arrête pas là. Les antennes satellites intelligentes, intégrant désormais l’intelligence artificielle, ouvrent de nouvelles perspectives pour une diffusion plus rapide, plus précise et plus autonome à l’échelle mondiale.

Avec ces avancées, le salon audiovisuel d’Amsterdam 2025 confirme sa place comme vitrine mondiale de l’innovation. Reste une question essentielle : à quoi ressemblera la télévision du futur ?

GUY EKWALLA

https://youtu.be/rVYA48xHYM4

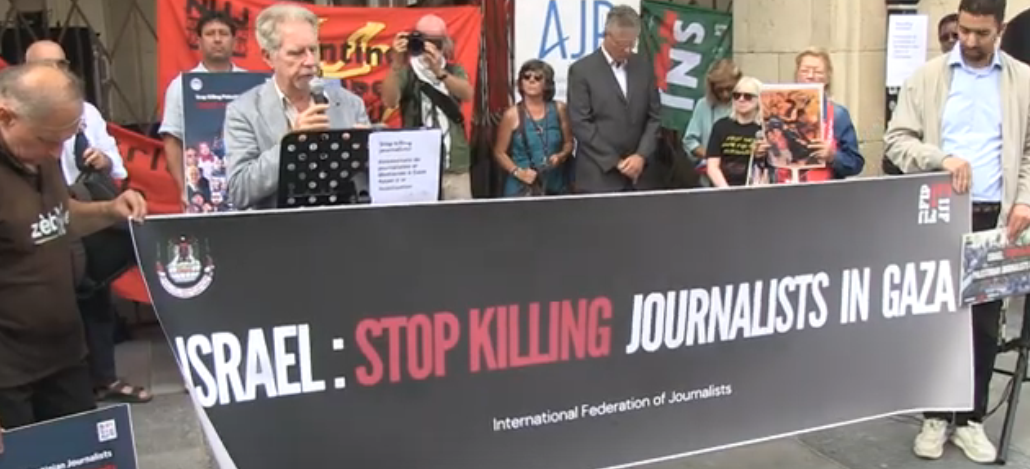

À Bruxelles, les journalistes en deuil crient stop : Israël, arrête de tuer les journalistes à Gaza

À Bruxelles ce jeudi 26 août, l’Association des journalistes professionnels, l’Union nationale des journalistes, la Fédération internationale des journalistes, le Syndicat des journalistes professionnels ainsi que la RTBF. Ont battu le pavé pour dénoncer les assassinats de reporters dans la bande de Gaza. Dès les premières minutes du rassemblement, les banderoles affichaient un message clair : « Israël, arrête de tuer les journalistes à Gaza ».

Au cœur de ce moment de recueillement, les noms des victimes ont été lus un à un. Deux cent dix-neuf journalistes au total, tués sous les bombardements israéliens. « C’est inadmissible », a réagi Dominique Pradalié, présidente de la Fédération internationale des journalistes. Elle a rappelé des chiffres glaçants : dix journalistes par mois, soit deux à trois par semaine. https://youtu.be/rTkFkbIXsGY?si=-cF4xlZCbipdVw27

Un appel solennel a retenti : la communauté internationale doit prendre ses responsabilités. Les manifestants exigent que les Nations unies signent enfin une convention pour la protection des journalistes.

Dans la foule, l’émotion a laissé place à la colère lorsque le réalisateur et journaliste Thierry Michel a pris la parole. Au micro de Vision 4, il a dénoncé un « silence complice », un « taxide des grandes puissances » face à ces crimes. https://youtu.be/WsKmOPiOpEw?si=SFkroX0-oXO5UpVA

Le rassemblement s’est achevé par une salve d’applaudissements, hommage vibrant aux confrères tombés à Gaza, victimes d’une guerre qui les vise désormais en première ligne.

Guy EKWALLA

50 ans de coopération Europe-Chine : l’allié indéfectible de la Russie peut-il encore séduire Bruxelles ?

Entre guerre commerciale, dépendance aux terres rares et crise ukrainienne, le sommet UE-Chine de 2025 révèle une alliance de raison en sursis.

Cinquante ans après leur premier accord diplomatique, l’Europe et la Chine célèbrent un partenariat miné par les tensions. Alors que Pékin soutient Moscou dans la guerre en Ukraine, Bruxelles tente de préserver ses intérêts économiques tout en réduisant sa dépendance stratégique. Quels sont les points clés de cet accord ambivalent ? Décryptage d’une relation à haut risque.

Un partenariat économique vital… mais déséquilibré

845 milliards d’euros d’échanges en 2024, faisant de la Chine le 3ᵉ partenaire commercial de l’UE.

- Déficit européen record : 305 milliards d’euros en 2024, exacerbé par les surcapacités industrielles chinoises et l’accès limité au marché chinois pour les entreprises européennes.

- Guerre commerciale larvée : Surtaxes européennes sur les voitures électriques chinoises (2024) et représailles de Pékin sur le cognac français (32,2 % de droits de douane).

La Chine, "rival systémique" et fournisseur incontournable

- Monopole sur les terres rares : 90 % du raffinage mondial contrôlé par Pékin, essentiel pour les technologies vertes européennes (batteries, énergies renouvelables).

- Dépendance critique : L’UE cherche à diversifier ses sources, mais les "canaux verts" chinois pour les licences d’exportation restent inefficaces (moins de 50 % des demandes acceptées).

- Stratégie de "dé-risquage" : Bruxelles veut réduire sa vulnérabilité sans découpler, une ligne difficile à tenir face aux pressions américaines.

L’épine ukrainienne : le soutien chinois à la Russie

-Pékin refuse une défaite russe : Le ministre Wang Yi a averti l’UE que cela conduirait les États-Unis à cibler la Chine.

-Sanctions contournées : Les banques chinoises aident Moscou à échapper aux sanctions, tandis que Pékin fournit des technologies pour drones russes.

Double discours : La Chine se présente comme médiateur ("négociations, un cessez-le-feu") mais bloque les résolutions anti-russes à l’ONU.

Climat : le seul terrain d’entente ?

Déclaration commune historique : Les deux puissances réaffirment leur engagement pour COP30 (Brésil) et promettent des NDCs ambitieux pour 2035.

Alliance "verte" pragmatique : Coopération sur l’hydrogène, le solaire et les batteries, malgré le paradoxe des importations européennes d’énergie polluante chinoise.

Leadership post-Trump : L’UE et la Chine profitent du retrait américain de l’Accord de Paris pour s’afficher en gardiens du multilatéralisme climatique.

Les concessions mutuelles : qui gagne quoi ?

Pour la Chine :

- Légitimation de son rôle géopolitique malgré le soutien à la Russie.

-

Accès privilégié au marché européen pour ses batteries et ses véhicules électriques.

Pour l’UE :

- Promesses (fragiles) de réciprocité commerciale et de transparence sur les subventions chinoises.

- Sécurisation partielle des approvisionnements en terres rares.

Conclusion : un anniversaire sous haute tension

Ce sommet de 50 ans ressemble à un mariage de raison où la méfiance l’emporte sur les discours diplomatiques. Entre la realpolitik économique et les valeurs européennes, Bruxelles marche sur une corde raide. La question reste ouverte : l’UE peut-elle vraiment coopérer avec un "rival systémique" qui arme son voisin envahisseur ?

Guy EKWALLA

Trump : diplomatie et économie : une victoire américaine ?

L’accord USA-Europe sur les droits de douane à 15 % divise – Bruxelles célèbre la stabilité, Paris dénonce un "jour sombre.

Un accord historique, mais controversé. Les États-Unis et l’Union européenne viennent de sceller un compromis sur les droits de douane, fixés à 15 % pour certains produits clés. Si Washington y voit une victoire économique, Bruxelles met en avant la "stabilité" retrouvée, tandis que Paris dénonce une concession écologique et stratégique. Décryptage.

Les chiffres clés : un déséquilibre en faveur des USA

7 à 27 milliards d’euros de taxes annuelles, pour l'Union européenne, tandis que

10 % de droits maintenus pour le Royaume-Uni, une concession obtenue par Londres.

L'accord prévoit l'achat massif d’énergie américaine (gaz de schiste par l’UE pour compenser la crise énergétique – un point critiqué pour son impact climatique.)

Une victoire américaine ? La stratégie Trump en question

-

Objectif atteint pour Washington, les exportations américaines (notamment agricoles et technologiques) bénéficieront d’un accès privilégié au marché européen.

Diplomatie du "deal" : Trump impose sa logique bilatérale, affaiblissant l’unité européenne.

- Réaction de Paris, le premier ministre François Bayrou « C’est un jour sombre pour l’autonomie stratégique de l’Europe. »

L’UE divisée : stabilité ou soumission ?

- Bruxelles se félicite « Cet accord préserve nos industries et évite l’escalade », argue la Commission.

- Mais les ONG environnementales s’insurgent : « On troque notre souveraineté verte contre du gaz de schiste ! » (Greenpeace).

En conclusion : les valeurs vs intérêts

Faut-il y voir une alliance de "peuples libres", comme le clament les États-Unis, ou un recul européen ? L’accord renforce la realpolitik économique, mais la facture écologique et politique pourrait être lourde.

Guy Ekwalla

United Diplomacy Council : Quand la diplomatie devient moteur d'action globale

Dans un monde en perpétuel bouleversement – traversé par des crises géopolitiques, des mutations économiques, des urgences climatiques et des migrations massives – la diplomatie traditionnelle montre ses limites. C’est dans ce contexte que naît le United Diplomacy Council (UDC), une initiative inédite lancée à Bruxelles, portée par une vision claire : faire de la diplomatie un levier actif de coopération et de progrès, et non un simple cadre protocolaire.

À l’origine de cette dynamique, le président d’Euro Gulf Consulting, acteur engagé entre l’Europe, le golfe et l’Afrique, rappelle une conviction fondatrice : « La diplomatie doit être au service des peuples. » Son parcours personnel et professionnel, forgé au contact du terrain et des réalités concrètes du monde des affaires, l’a conduit à croire en une diplomatie vivante, inclusive et tournée vers l’action.

L’inspiration de l’UDC s’enracine dans des expériences tangibles, comme celles vécues en Algérie et en Tunisie, au contact de l’Indian Economic Trade Organization (IETO) et de la Chambre de commerce arabo-asiatique. Ces organisations, œuvrant avec constance à reconnecter des régions autrefois déliées, ont démontré la puissance d’un dialogue fondé sur la confiance, la proximité et l’impact local. De ces échanges est née l’idée d’une structure plus vaste, capable de porter cette vision à l’échelle mondiale.

Une réponse à un vide mondial

L’UDC se positionne comme une réponse innovante à un vide laissé par les structures diplomatiques traditionnelles : l’absence d’un espace intégré où diplomatie, économie et société civile dialoguent en permanence. Là où d'autres se contentent d’analyses ou de déclarations d’intention, l’UDC ambitionne de bâtir des ponts d’action. Sa mission : catalyser des synergies concrètes entre les mondes public et privé, promouvoir l’interdépendance comme facteur de paix, et porter la voix des régions souvent reléguées aux marges du pouvoir mondial.

Basé à Bruxelles – ville de plus de 180 missions diplomatiques et centre névralgique de l’Union européenne – le Conseil bénéficie d’un emplacement stratégique. Il se veut agile, indépendant et capable d’intervenir là où d’autres ne vont pas : dans les zones de friction, mais aussi dans les zones d’opportunité encore peu explorées.

Un esprit pionnier, une vision partagée

« Ce que d'autres ne font pas, l’UDC le fera » : telle est la devise implicite des fondateurs du Conseil. Parmi ses priorités figure la création de structures permanentes de dialogue entre diplomates et entrepreneurs, le soutien aux dynamiques Sud-Sud, et la construction d’un réseau mondial d’acteurs agissant au-delà des cloisonnements institutionnels classiques.

Lors de son lancement, devant une salle réunissant ambassadeurs, hauts fonctionnaires, chefs d’entreprise et innovateurs, l’appel a été lancé : ne pas seulement assister à l’histoire, mais la façonner ensemble. Le moment est venu de dépasser les silos, de penser et d’agir collectivement, à l’intersection des enjeux humains, économiques et géopolitiques.

Un appel à l’action

Euro Gulf Consulting, en tant que co-fondateur et partenaire stratégique de cette initiative, réaffirme son engagement total envers la mission de l’UDC. Son président conclut avec des mots lourds de sens : « Accueillons ce moment non seulement avec solennité, mais avec urgence, détermination et espoir. »

Le United Diplomacy Council ne se contente pas de s’inscrire dans l’histoire : il entend en écrire une nouvelle page. Une page où la diplomatie ne sera plus l’apanage des chancelleries, mais l’affaire de toutes celles et ceux qui croient encore à la force du dialogue et de l’action collective.

Guy EKWALLA

Deux bagages à main gratuits en cabine mais une position forte du Parlement EUROPEEN le 24 juin 2025

Les passagers auront droit gratuitement à :

- Un objet personnel (sac à main, sac à dos, ordinateur) de max. 40×30×15 cm.

- Un petit bagage à main (style cabine), jusqu’à 100 cm au total (longueur + largeur + hauteur) et 7 kg de poids.

C’est une proposition de mise en harmonie des différentes tailles autorisées pour éviter les frais « injustifiés » liés à un deuxième bagage

D’autres mesures adoptées ce jour‑là

- Formulaire commun pour les indemnités et remboursements :

- Le transporteur doit fournir un formulaire pré-rempli dans les 48 h après un vol perturbé

- Clarté sur les intermédiaires :

- Ceux‑ci (agences, plateformes) doivent informer le passager du coût total (billet + frais annexes) et rembourser sous 14 jours, ou sinon le transporteur prend le relais en 7 jours

- Définition des « circonstances exceptionnelles :

- Cela inclut les catastrophes naturelles, les conflits, les conditions météo graves ;- mais exclut les grèves internes aux compagnies.

- Protection accrue pour voyageurs vulnérables :

- Assistance renforcée pour les personnes à mobilité réduite ; les enfants de moins de 12 ans placés gratuitement à côté de leur accompagnateur

Étapes à venir

Prochaine étape, un vote en plénière du Parlement européen, suivi des négociations avec les États membres (Conseil) et la Commission. Ce n’est donc pas encore une loi, mais une position forte du Parlement.

Guy EKWALLA

POUR SOUTENIR L'ASSOCIATION, PARTENARIAT, DON, BENEVOLAT ET/ OU FAIRE UNE DEMANDE D'INFORMATION

A Propos

L'Association "Belgocam21" oeuvre pour des actions solidaires, sociales et constructives. Notamment, l'organisation de journées "Entraide & Paix" en Europe et en Afrique.

BELGOCAM21

Contact

- 75 Rue René Delbrouck. 4102 Seraing. Belgique

- (+32) 496 92 94 23

- (+32) 496 92 94 23

- info@belgocam21.com